广西同志 » 同志资讯 » 世界不再恐同日:从女性主义、LGBT理论到酷儿理论

国际不再恐同日,源于1990年5月17日世界卫生组织将 “同性恋”从精神病名册中除名。希望以此纪念日唤醒世人关注对同性恋的恐惧,因性倾向及性别认同,而产生一切加在肉体上及精神上的暴力及不公平对待。今天我们就来谈谈西方电影理论中关于性别的讨论与发展。

女性主义:女性作为「他者」西方女性主义起源于19世纪末20世纪初,主张在社会系统中关注女性的政治权力。

1949年,西蒙·德·波伏娃的《第二性》出版,之后女性主义出现了第二次浪潮,主张在社会文化与意识领域批判性别歧视和男权中心主义。两次浪潮大都采取人道主义的立场。20世纪60年代以后出现的以茱莉亚·克里斯蒂娃、埃莱娜·西苏和露西·伊利格瑞等为代表的女性主义借用符号学、精神分析和意识形态等理论武器,以更加深入的理论策略全面剖析了社会象征系统无处不在的女性压抑。这一阶段称为女性主义的第三次浪潮。

女性主义电影理论便在此背景下诞生,劳拉·穆尔维的《视觉快感与叙事性电影》通常被视为女性主义电影理论的战斗宣言。文章通过好莱坞经典叙事电影的文本组织结构和“主体(观众)/位置关系”两个层面的分析,揭示了银幕上的女性形象作为凝视结构中“被观看”的一方,在男性欲望视野下被书写、被建构的命运。

穆尔维认为,男性的阉割焦虑和相关的女性想象促成了经典电影的叙事模式——女性总是具有诱惑但却是一切麻烦的来源,通过男性的动作,女性危险最终得以消除,或女性最终被拯救,秩序趋于平静,危机和焦虑最终被解决和释放。对于“主体/位置”层面而言,在电影的观影过程中,电影语言(如“正反打”)确立了“凝视”的存在,凝视关乎三个因素:被凝视的的女性角色,作为凝视之承担者的男性角色以及作为凝视之承担者的男性观众。凝视的结果是,女性仍然作为欲望的对象(客体)而存在,电影的语言反映并认同着普遍存在的性别关系和相应的性别意识形态。好莱坞主流电影在叙事和奇观之间存在明显缝隙,但因为这种看与被看的机制的存在,缝隙被忽略了,这就是主流电影中叙事与奇观的意识形态缝合机制。

同性恋理论:同性恋形象的刻板化我们应该如何思考男人间的关系、女人间的关系以及异性电影中的同性恋伴随着电影的开始就已经出现,同性恋的角色总可以在电影中瞥见——至今还是如此。然而,电影对同性恋的呈现总是经过特别意味的编码,这些角色形象一直被嘲弄奚落,挖苦调侃,发不出声音,以及当作病态来处理。而且往往最后的安排都是在故事的结尾死于非命。

英国学者理查德·戴尔在《现在你看见它了:女同性恋和男同性恋电影研究》中对电影,尤其是好莱坞电影中同性恋所通行的俗套刻板化处理手法予以了分析。他提出,经典电影出现的同性恋形象常常表现为脂粉气男子,忧郁青年,男同性恋精神病患者,充满诱惑的双性人,不自然的女性,或者女同性恋就是吸血鬼——这样的形象无法再现“真实的”男同性恋和女同性恋。在异性恋观众看来,如此俗套刻板化形象只会强化偏见,而在同性恋观众自己看来,只会鼓励他们自我厌恶。

正如女性主义电影理论的主导范式,男性同性恋理论提出的问题是关于男性主动观看,女性被看的被动景观,但它还提出了有关男性身体所激发的色情欲望的问题。比如:假如男性的身体成为女性或者另外男性视线凝视的目标和客体,情况会如何?男性身体如何恰如其分的成为菲勒斯的能指与象征?(注:菲勒斯(Phallus)是一个源自希腊语的词语,指男性生殖器的图腾,亦是父权的隐喻和象征。它的代表物是一条勃起的阴茎。)

男性身体作为被看的景观这样一种意象充满了矛盾、暧昧、压抑和否定。就像装扮、被看的景观这个概念具有强烈的女性阴柔气质的被动含义,这就意味着一位男性表演者被放置到陈列和展示的位置上,或者戴上一副面具,这会威胁到他非常需要的男性阳刚爷们气质,因为菲勒斯已经成为一种象征和能指,没有哪个男人可以完全代表它,相对菲勒斯的完美象征标准来说,无论如何他总会有所欠缺。拉康曾经指出:“让男性阳刚爷们气概处于一种被展示的位置所产生的奇怪的感觉在人类本身看来似乎就属于女性阴柔气质”,由此看来,男性被看就被动地被放置在一种女性阴柔气质的位置上。这种男性被看的景观本身所具有的女性因柔化的气息于是给参与表演的男性带来了两种潜在的危机:他作为欲望的对象来发挥作用就很容易成为讽刺嘲笑的目标,或者在异性恋中心霸权主义的文化下,他会受到贬损自身是同性恋的攻击指责。

「恐同症」及其根源我们应该如何思考男人间的关系、女人间的关系以及异性间的关系?他们分别与其他性别关系有何不同,或是有何相似?性别的相似与不同是不是比起阶级、种族的不同更加重要?

恐同症被用于指涉异性恋男性在同性恋者暴露同性欲望和身份情况下的暴力反应。 这其中的暴力表现被解释为个体对潜在的同性恋欲望的焦虑和异性恋自我形象的挑战和崩溃。对同性恋者具体的压迫形式包括对同性恋者使用贬损性、污名化的称呼;歧视、污蔑同性恋的各种笑话;实际剥夺同性恋者的工作权、婚姻权、抚养权和继承权等;语言上的辱骂和身体上的殴打等。至此,异性恋社会对“恐同症”的认知与定义已完成了从非暴力到暴力的行为转变、从同性恋者到“异性恋者”的主体转变。

宗教通常被认为是反同性恋的重要原因,其根源在于《圣经》中的 “索多玛之恶 ”。 中世纪末,西欧的大多数宗教国家都认为生殖正当性原则不容置喙,这种观念的结果是导致在整个西欧非生殖性的性行为都被认为是严重的罪过,并对那些僭越了性行为禁忌的人(无论是同性恋者还是异性恋者) 进行道德谴责。但到了宗教改革时期,基督教传统的分裂使早期现代欧洲继续维持一种建立在独特的超验价值观基础之上的公共行为规范变得日益困难,有关神圣与罪恶行为的宗教思想逐渐不再成为性行为公共话语的定义方式。

在我国,由于没有宗教信仰的传统,基本没有发生激烈的恐同行为,对于同性恋大多时候采取漠视、歧视的处理态度。例如,中国大众媒体中同性恋符号的罕见,中国法律中同性恋相关条目的缺失。其中最显著的例子就是,中国法律规定“强奸罪”的受害对象仅限女性。也就是说就算有人强奸男人,在中国也是无法以强奸罪定罪的。

通常,对性别角色刻板印象很深的人比一般人更容易感受到同性恋的威胁,因为同性恋者会混淆、甚至颠覆这些角色。同性恋者被污名化主要是由于他们违反了性别角色,男同性恋者尤为遭受厌恶是因为他们被看作是放弃了做男性的优越地位。 一个人传统的性别角色观念可能会使得男性比女性更无法接受同性恋者:首先,人们都期望其他人的性别角色具有一致性,但是这些社会期望对男性而言更为重要;其次,通常同性恋对传统男性角色的挑战要比传统女性角色来得更为严重。也有学者认为男性恐同症的原因是异性恋男性不习惯拒绝性邀请,于是当他们在遭遇同性的邀请时,会比异性恋女性更加感到焦虑不安。因不知道如何拒绝别人的性邀请而导致的焦虑感可能会发展出自我的心理防御机制,异性恋男性会以生气、愤怒的情绪或攻击性的行动来消除这种焦虑感。

然而并非所有的研究者都倾向于认为恐同症是由于异性恋者/社会出于自我防御性的反应。在一些学者看来,对同性恋的负面态度与行为更普遍的原因是由于社会认同的需求以及价值观的矛盾冲突。

现代社会中,科层制通过鼓励自我约束伦理、敌视(性)欲望培养(主要是男性中)的竞争性品格。企业家关注利润,工资劳动体系的参与者必须具有竞争性,有进取心,不受竞争对手和雇员的情感关系影响。为达到这些目的,中产阶级父母将他们的男孩抚养成为具有自我决断和竞争性的品性,而不鼓励性感上的表露和依赖。与之相对应的是,男性之间情感上的亲密性与性关系遭到贬抑与排斥。此外,资本积累对资本主义扩展的重要性意味着小资产阶级形成限制消费的节俭习惯和文化自律的必要性。科层制奖赏那些具有“善用方法的、理性的、谨慎的、自律的和非情绪化”特征的人,因此同性恋者被视为对具有成功潜质的男子气概价值观的侵蚀和威胁。

性别研究学者伊芙·塞吉维克在研究恐同时,更多关注的是男性异性恋的恐同,因为这与男性中心的统治结构有所关联。在男权结构下,“义务异性恋”和恐同是父权制度的必要结果。在父权制度下,男性这一社会性别身份需要被建构为“异性恋”,这样才能实现对女性的支配。

塞吉维克认为在男性统治的社会中,男性间的权力关系永远决定着男女逐渐的权力关系,男性同性社会性欲望与维持男性统治权的结构之间有着一种积极的一致性,男性可以经由同性社会性渠道获得权力。另一方面,女性担当着社交熔炉的作用,其中一名男性可以通过女性接近另一名男性。男人可以通过对女人的共享产生联系,或者把女人变成一种欲求权威的途径。换个角度说,“性”成为一种特殊的通道,在分享性领域的过程中,女人可以更靠近高于个人的男性权力,男性也可以靠近更具有特权的男性。女人的价值不再由女人自己来决定,而是由拥有她的男人来决定。

酷儿理论的诞生:从结构到解构酷儿理论本质上是对女性主义和同性恋理论的直接继承和发展,只不过此前的理论者和实践者都是执着关注于女性和同性恋特质和身份的塑造和建构,以使他们共同对立的社会建制传统,即男性中心主义的家长制中建立起来自己独立自足的身份和位置。而酷儿理论解构了纯粹的异性恋/同性恋的二元划分方法,认为人的性取向是流动的,不存在同性恋者或异性恋者,只存在此一时的同性间的性行为,以及彼一时的异性间的性行为,只存在着一个个具体的,活生生的人。人在性行为与性倾向上均是具有多元的可能的。

20世纪80年代,两个相互关联的事实再次把男同性恋和女同性恋社区和阵营的人联合在一起,那就是艾滋病危机和基督徒正统派思想。后者所持的一个基本思想是把艾滋病的降临看成是对同性恋者的“天谴”。在美国,总统里根基本上采取漠视不理的态度和立场,用于艾滋病研究的基金投入非常少,而针对艾滋病教育的宣传活动根本没有提供资金的帮助。鉴于这样的态势。男同性恋者、女同性恋者、双性恋者、性转换者,加上这些人的朋友和家人,他们联合在一起,共同抵抗这场危机。许多积极分子开始用“queer”这个词来组织成立一个“大一统联盟社区”,以此整合各种性别身份和性行为的人。此时“queer”这个词不仅意味着人们开始认同在男女同性恋者当中也有很多的方式和状态,而且它还把过去依照异性恋/同性恋的二元划分法无法涉及也无从界定的其他性取向人士也纳入其中:这中间就包括双性恋,异装人,性转换者,不同种族的配对者,无论他们是同性恋还是异性恋;此外还包括残障人的性欲,施虐/受虐者的性欲,也无论其是同性恋或异性恋。这些形形色色,各种各样的身份、欲望的状态和取向都得到了人道的认可。

“酷儿”是英文单词“queer”的音译,这个词最初如同骂人时用的“faggot”(男同性恋者)和“dyke”(女同性恋者)一样,原是西方主流文化对同性恋的贬称,有“怪异”之意。所以更多同性恋者偏爱选择“gay”和“lesbian”来表述自己。逐渐地,一些性方面有不同取向的人们,直接避开正统/非正统,异性恋/同性恋等的二分法,选择了“queer”这个词,来建构一种新的身份表述机制。酷儿这个词聚集整合来多样边缘的族群和个体,让他们为了一个统一的政治斗争的目标而团结在一起。由此,这个主流异性恋中心论者用来压制别的族群的语汇,在作为一个蔑视贬损的词汇用了几十年后,获得了新生。

此文由山水情画编辑,未经允许不得转载!

互联网,随时随地可以发现新帅哥

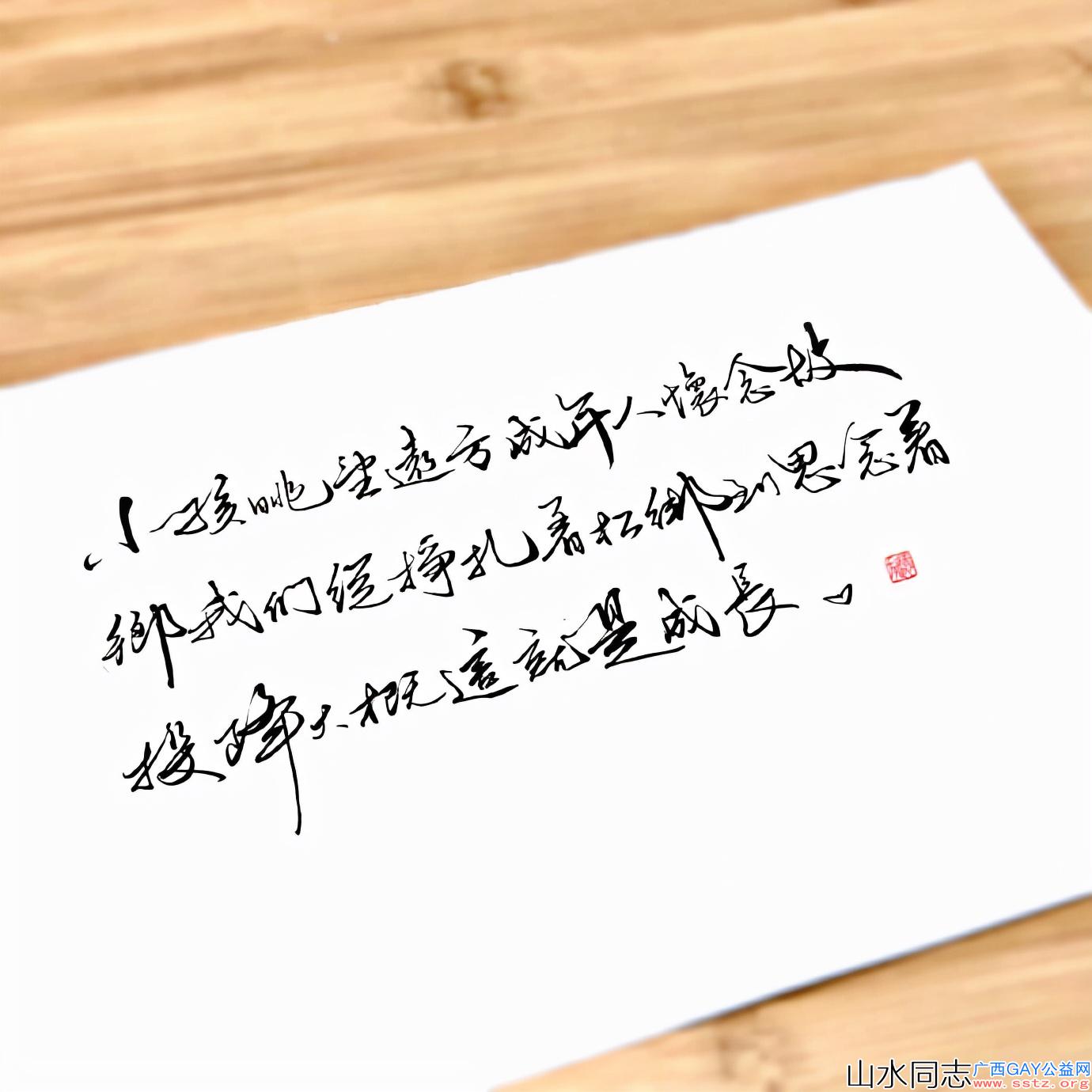

互联网,随时随地可以发现新帅哥 山水情画祝您中秋佳节快乐,团圆幸福!最美中秋祝福送给特别的你!

山水情画祝您中秋佳节快乐,团圆幸福!最美中秋祝福送给特别的你! 东京奥运会,中国队十大实力强大颜值又高的帅哥

东京奥运会,中国队十大实力强大颜值又高的帅哥 奥运会夺金后 戴利告诉勇敢的人们:“你并不孤单”

奥运会夺金后 戴利告诉勇敢的人们:“你并不孤单” 加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......